Einloggen

oder per Benutzername oder E-Mail-Adresse:

EinloggenWähle Deine Cookie-Einstellung

Einloggen

oder per Benutzername oder E-Mail-Adresse:

EinloggenKontakt

Ihr Name:

Ihre E-Mail-Adresse:

Ihre Anfrage:

Kategorien

Kategorien auswählen

Karte an Position verschieben

Karten-Feedback

Schreibe direkt an den Autor der Karteikarte: Deine Anmerkungen, Ergänzungen und Korrekturen.

Eine Urheberrechtsverletzung melden

Bitte gib mindestens einen Link zu einer Quelle an, mit der wir überprüfen können, ob Deine Beschwerde berechtigt ist!

Bitte gib uns Deine Kontaktinformationen (wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse), so dass wir Dich für Rücksprache kontaktieren können, falls nötig.

Verschieben

Verschiebe die Karte in einen anderen Kartensatz.

Zielkartensatz:

Position:

Kopieren

Kopiere die Karte in einen anderen Kartensatz.

Zielkartensatz:

Position:

Mehrere neue Karten

Anzahl neue Karten:

Lernstufe

Setze eine neue Lernstufe für die Karte. Warnung: Hiermit kann man den Lernplan auf eine Weise ändern, die den Lernerfolg beeinträchtigen kann.

Lernstufe:

Kartensatz empfehlen

Empfiehl den Kartensatz weiter.

Einbetten

Nutze den folgenden HTML-Code, um den Kartensatz in andere Webseiten einzubinden. Die Dimensionen können beliebig angepasst werden.

<iframe src="https://www.repetico.de/cardset-1065368" height="400" width="400" style="padding:4px;background-color:#007356;"></iframe>

Exportieren

Wähle das Format für den Export:

Datei für Import hochladen

Gültige Dateiformate:

Wähle das Format der einzelnen Karten auf dem Papier:

Test erstellen

Erstelle Vokabeltests oder Aufgabenblätter zum Ausdrucken.

Wähle ein Layout, das zum Inhalt der Karteikarten passt. Verwende das erstellte Dokument als Basis zur Weiterverarbeitung.

Layout:

Lernzieldatum festlegen

Kartensatz löschen

Willst du den ausgewählten Kartensatz wirklich löschen?

Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger auferlegt.

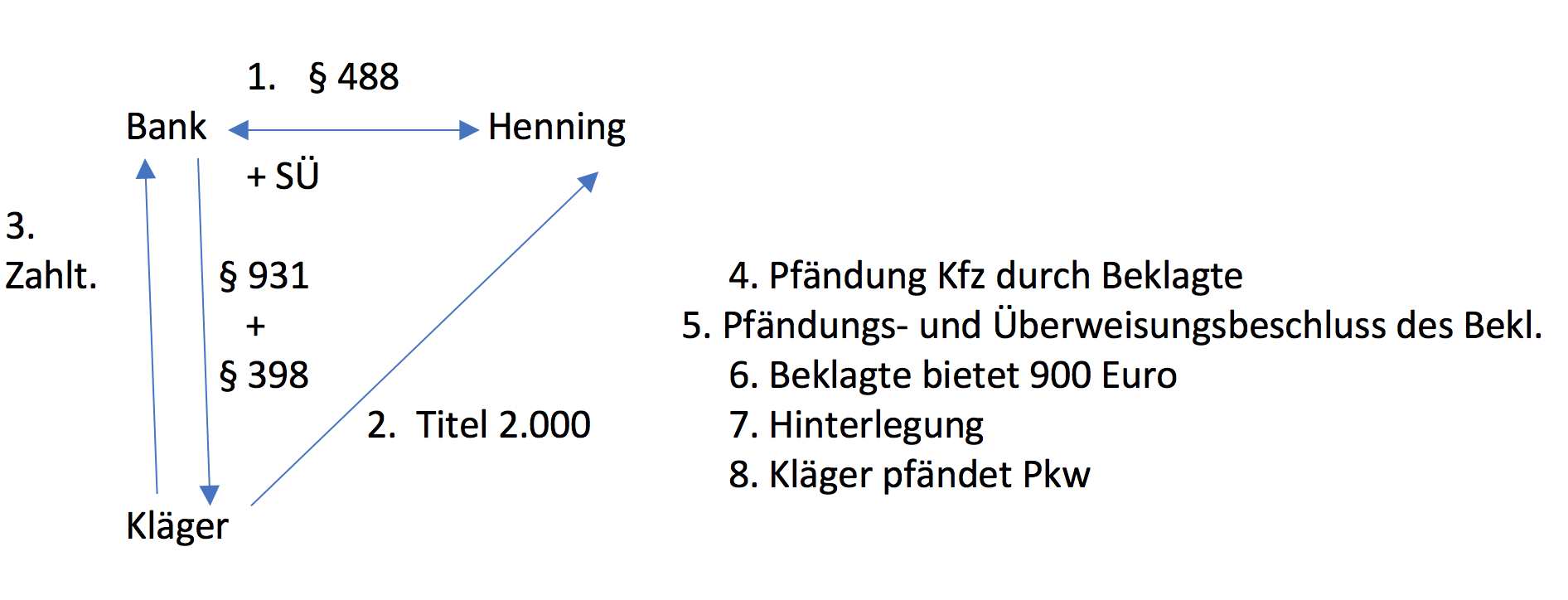

Der Kläger hat zwar von der Sparkasse Siegburg aufgrund der Vereinbarung gemäß 929, 931 BGB das Sicherungseigentum an dem Wagen erlangt, das - da es nicht als bedingtes Eigentum begründet, sondern da dem Schuldner Henning nur ein schuldrechtlicher Rückübereignungsanspruch bei Erfüllung der gesicherten Forderung eingeräumt worden ist auch noch dem Kläger zusteht. Nach h.M. stellt das Sicherungseigentum, da es formell und materiell wirksames Eigentum ist, auch ein „die Veräußerung hinderndes Recht" i.S.v. § 771 ZPO dar.

Auf dieses Recht kann sich der Kläger jedoch nicht mit Erfolg berufen:

Der Kläger ist nur noch formal Eigentümer. Da er mit der Annahme der durch das Sicherungseigentum gesicherten Restforderung in Annahmeverzug geraten ist, muss er aufgrund des Sicherungsvertrages das Eigentum an den Sicherungsgeber Henning zurückübertragen. Diese Verpflichtung hat der Kläger in dem Vertrag mit der Sparkasse vom 2. März 2004 gemäß §§ 414, 415 BGB übernommen; die dazu erforderliche Genehmigung des Henning (§ 415 Abs. 1 BGB) liegt in dessen Bitte an den Kläger um Zahlungsaufschub, mit der er den Kläger als Vertragspartner anerkannte. Infolge dieser Verpflichtung, das Eigentum an dem Wagen an den Vollstreckungsschuldner Henning zurückzuübertragen, muss der Kläger die Vollstreckung des Beklagten in das Fahrzeug dulden; die Geltendmachung des Sicherungseigentums als Interventionsrecht ist unter diesen Umständen rechtsmissbräuchlich, sodass daher § 242 BGB einem Erfolg der Drittwiderspruchsklage aufgrund des dem Kläger lediglich noch formal zustehenden Sicherungseigentums entgegensteht.

Dem Sicherungseigentum lag - allein der restliche Darlehensrückzahlungsanspruch gegen Henning i.H.v. 900 €, den der Kläger von der Sparkasse Siegburg übertragen erhalten hat, zugrunde. Mit der Ablehnung des insoweit noch geschuldeten Betrages ist der Kläger gemäß §§ 293 ff. BGB in Annahmeverzug geraten, da er den ihm vom Beklagten tatsächlich i.S.v. § 293 BGB und ordnungsgemäß angebotenen Betrag nicht angenommen hat. Dabei ist unerheblich, dass dieses Angebot nicht von dem Schuldner Henning, sondern von dem Beklagten - also von einem Dritten - gemacht worden ist; denn gemäß § 267 BGB darf auch ein Dritter die Leistung bewirken und darf der Gläubiger die Leistung des Dritten nur dann ablehnen, wenn der Schuldner der Leistung durch den Dritten widerspricht, was Henning hier jedoch nicht getan hat (und infolge der vom Beklagten erwirkten Pfändung des Rückübertragungsanspruchs auch rechtlich wirksam nicht hätte tun können).

Dem somit hinsichtlich der durch das Sicherungseigentum gesicherten Restforderung von 900 € entstandenen Annahmeverzug des Klägers steht auch nicht entgegen, dass der Kläger eine weitere Forderung von 2.000 € gegen Henning besitzt. Da der Beklagte sein Angebot sinngemäß mit der Aufforderung an den Kläger verbunden hat, den Wagen freizugeben, hätte der Kläger den ihm somit nur eingeschränkt angebotenen Betrag von 900 € allerdings dann nicht anzunehmen brauchen, wenn er wegen seiner Honorarforderung gegen Henning ein Zurückbehaltungsrecht an dem Fahrzeug gehabt hätte; für ein solches Zurückbehaltungsrecht, das sich nur aus § 273 BGB ergeben könnte, fehlt es jedoch an der erforderlichen Konnexität, da der Rückübereignungsanspruch des Henning und der Honoraranspruch des Klägers nicht auf einem einheitlichen Lebensverhältnis beruhen, sondern aus zwei voneinander völlig unabhängigen und verschiedenen Rechtsverhältnissen folgen. Da der Kläger Zug um Zug mit der Erfüllung der gesicherten Forderung aufgrund des Sicherungsvertrages das Sicherungseigentum zurückzuübertragen hat, ist diese Verpflichtung auch schon durch das wirksame Angebot der Erfüllung der gesicherten Forderung und dem durch die Ablehnung der Annahme entstandenen Annahmeverzug des Klägers fällig geworden, sodass der Kläger daher das Eigentum an dem Wagen an Henning zurückzuübertragen verpflichtet ist und sich infolgedessen nicht mehr auf das Sicherungseigentum als Interventionsrecht berufen kann.

Auch anderweitige Interventionsrechte kann der Kläger nicht geltend machen: Da er zur Rückübereignung des Wagens an Henning verpflichtet ist, steht dem Kläger gegen Henning ein schuldrechtlicher Herausgabeanspruch, der ein Interventionsrecht hätte begründen können, nicht mehr zu. Der Kläger kann sich entsprechend auch nicht mehr auf einen mittelbaren Besitz an dem Wagen als ein Interventionsrecht i.S.v. § 771 ZPO falls ein solches Recht anzuerkennen ist - berufen, da der Kläger mit seinem Herausgabeanspruch gegen Henning zugleich auch seinen mittelbaren Besitz an dem Wagen verloren haben wird. Zudem wären auch solche anderweitigen Möglichkeiten einer Begründung der Drittwiderspruchsklage dem Kläger durch § 242 BGB infolge seiner Verpflichtung zur Rückübereignung des Wagens an Henning und damit zur Aufgabe seiner nur noch formalen Berechtigung an dem Fahrzeug versagt.

Der Hilfsantragdes Klägers ist ebenfalls nicht begründet.

Mit diesem Hilfsantrag macht der Kläger einen Anspruch auf vorzugsweise Befriedigung nach § 805 ZPO geltend. Zwar müsste der Antrag insoweit richtigerweise nicht auf Einwilligung des Beklagten lauten, sondern dahin gehen, dass der Kläger aus dem Reinerlös des Wagens bis zur Höhe von 2.000 € vor dem Beklagten zu befriedigen sei. Die Klage nach § 805 ZPO ist ebenso wie die die Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO eine prozessuale Gestaltungsklage; zu einer Einwilligung in eine bestimmte Erlösverteilung ist der Beklagte nicht verpflichtet, sondern der Erlös wird von Amts wegen an die beteiligten Gläubiger verteilt. Gerade eine solche Gestaltung des Verfahrens - und nicht eine Leistung des Beklagten — erstrebt der Kläger hier aber auch, da es ihm ersichtlich darum geht, dass er, wenn er schon nicht gemäß § 771 ZPO die Versteigerung überhaupt verhindern kann, dann wenigstens vor dem Beklagten aus dem Erlös der Versteigerung befriedigt wird.

Ein solcher Vorrang steht dem Kläger jedoch nicht zu.

Interventionsrechte i.S.v. § 771 ZPO — auf die der Kläger auch eine Klage nach § 805 ZPO stützen kann, da mit dieser ein geringeres Ziel erstrebt wird als mit der Drittwiderspruchsklage - sind, wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt worden ist, nicht geeignet, dem Kläger ein besseres Recht hinsichtlich des Versteigerungserlöses zu geben. Ein solches besseres Recht im Verhältnis zum Beklagten lässt sich für den Kläger im Ergebnis auch nicht aus der von ihm in den Wagen ausgebrachten Anschlusspfändung herleiten; dabei kann — da die Klage ohnehin auch insoweit unbegründet ist - dahingestellt bleiben, ob für den Kläger hinsichtlich von durch die Pfändung erlangten Rechtspositionen überhaupt ein Rechtsschutzinteresse für eine Klage nach § 805 ZPO besteht, weil für die Geltendmachung der Rangfolge zwischen mehreren Vollstreckungsgläubigern grundsätzlich das Verteilungsverfahren nach 872 ff. ZPO zur Verfügung steht.

Als der Kläger den ihm vom Beklagten angebotenen Betrag nicht annahm und das Fahrzeug nicht freigab, d.h. nicht an Henning zurückübereignete - die Rückübereignung vielmehr zu Unrecht von der Zahlung weiterer 2.000 € abhängig machte kam er mit der Verpflichtung zur Rückübereignung des Wagens in Schuldnerverzug; eine besondere Mahnung war in Anbetracht der Leistungsverweigerung des Klägers entbehrlich. Dieser Verzug des Klägers berechtigt den Beklagten als Pfändungspfandgläubiger der Forderung des Henning auf Rückübereignung, den Verzugsschaden gemäß 280 Abs. 1, 2, 286 BGB geltend zu machen. Dieser besteht für den Beklagten darin, dass er infolge der Verzögerung der Leistung durch den Kläger kein Pfändungspfandrecht an dem Wagen mit Vorrang vor dem Kläger erworben hat. Hätte der Kläger das Fahrzeug rechtzeitig an Henning zurückübereignet, so hätte sich das Pfandrecht des Beklagten an dem Rückübereignungsanspruch gemäß § 847 ZPO als Pfandrecht an dem Wagen fortgesetzt, bevor ein Recht des Klägers durch dessen Pfändung hätte entstehen können. Da der Kläger den Beklagten so stellen muss, wie er bei rechtzeitiger Leistung stehen würde, muss der Kläger sich daher so behandeln lassen, als habe er den schlechteren Rang. Er kann daher nicht vorzugsweise Befriedigung vor dem Beklagten verlangen.

III. Die Klage ist daher insgesamt abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die Anordnung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf 708 Nr. 11, 711 ZPO.

--

Vorläufige Vollstreckbarkeit: Hängt gemäß § 708 Nr. 11 ZPO von der Höhe der dem Beklagten vom Kläger zu erstattenden Kosten ab.

Damit ist von einem Gebührenstreitwert von 1.750 € auszugehen.

Bei diesem Streitwert belaufen sich die dem Beklagten zu erstattenden Kosten (zwei RAGebühren mit Unkostenpauschale und MwSt.) auf rund 330 € (genau: 331,76 €); damit ist das Urteil gemäß § 708 Nr. 11 ZPO für den Beklagten ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Gemäß § 711 S. 1 ZPO ist dem Kläger von Amts wegen Vollstreckungsnachlass einzuräumen, wobei ein Sicherheitsbetrag von 350 € angemessen ist.

Die Sicherheitsleistung kann auch gemäß §§ 711 S. 2, 709 S, 2 ZPO unbeziffert angeordnet werden: i.H.v. 110% des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages. Wenn jedoch wie hier - der zu erstattende Kostenbetrag zur Feststellung, ob für den Beklagten als Vollstreckungsläubiger § 708 Nr. 11 ZPO oder § 709 ZPO gilt, ohnehin ausgerechnet werden musste, bedeutet die Anwendung der 711 S. 2, 709 S. 2 ZPO keine Vereinfachung; allerdings ergibt im vorliegenden Fall auch schon eine nur überschlägige Kostenberechnung, dass der Fall des § 708 Nr. 11 ZPO vorliegen wird, sodass eine genaue Kostenberechnung auch entbehrlich ist.

Auch nach dem ab dem 1. Juli 2004 geltenden Rechtsanwaltsgebührenvergütungsgesetz RVG -, das an die Stelle der BRAGO getreten ist, bestimmt sich der Wert für die Anwaltsgebühren in Gerichtsverfahren nach den für die Gerichtsgebühren geltenden Wertvorschriften: § 23 Abs. 1 S. 1 RVG ist wortgleich mit § 8 Abs. 1 S. 1 BRAGO. Auch die Regelung in § 19 GKG a.F. ist durch die ebenfalls ab 1. Juli 2004 geltende Neufassung des GKG nicht verändert worden; die Regelung findet sich nunmehr in § 45 GKG n.F.

Der Kostenersattungsanspruch des Beklagten bestimmt sich nach dem RVG - bei dem Gebührenstreitwert von 1.750 € (§§ 23 RVG, 45 GKG) - wie folgt: Verfahrensgebühr gemäß VV 3100 von 1,3, Terminsgebühr gemäß VV 3104 von 1,2, also 2,5 Anwaltsgebühren, zuzüglich Unkostenpauschale (VV 7002) und Umsatzsteuer (VV 7008): 408,90 G.

Diskussion